Kontakt

Staatliche Kunstsammlungen DresdenResidenzschloss

Taschenberg 2

D-01067 Dresden

Telefon: +49 (0)3 51-49 14 20 00

E-Mail: besucherservice@skd.museum

http://www.skd.museum

Bewertungschronik

Staatliche Kunstsammlungen Dresden bewerten:

Bewertungen & Berichte Staatliche Kunstsammlungen Dresden

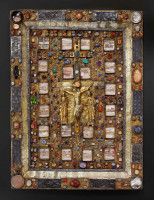

Fragmente der Erinnerung

Der Schatz des Prager Veitsdoms im Dialog mit Edmund de Waal, Josef Koudelka und Julian Rosefeldt

Menschen sind Wesen, die glauben und sich erinnern – sie sind geschichtsbewusste Wesen. Aus Glauben und Erinnern schaffen sie sich ein Geschichtsbild, das ihr jeweils aktuelles Handeln zumindest mitbestimmt. In der Sonderausstellung „Fragmente der Erinnerung – der Schatz des Prager Veitsdoms“ wird der Reliquienschatz von zeitgenössischen Künstlern im Dresdner Lipsiusbau präsentiert und neu interpretiert.Die Ausstellung kombiniert vier Werk- und Themenkomplexe, deren Thema das Glauben, das Erinnern und Festhalten von Erinnerung ist. Die Verbindungen zwischen den Themen und Werken sind auf den ersten Blick nicht unmittelbar erkennbar. Bewusst werden unterschiedliche Genres und somit Ästhetiken nebeneinander gestellt. Im Zentrum steht der über Jahrhunderte gewachsene Reliquienschatz des Prager Veitsdoms, zu dem drei zeitgenössische Künstler im Dialog stehen. Das keramische Werk von Edmund de Waal schafft mit feinsten Nuancen von Farbe, Form und Rhythmus Räume für Meditation und Reflexion. Die Fotografien von Josef Koudelka dokumentieren die Mauer, die Israel gegenüber den palästinensischen Gebieten des Westjordanlands errichtet hat. Der Film "In the Land of Drought" von Julian Rosefeldt ruft Erinnerungen an die Urgeschichte der menschlichen Zivilisation in Regionen der Dürre hervor und fragt nach unserem Verhältnis zur Umwelt und dem Gechichtsbewusstsein der Jetztzeit. Vervollständigt wird dieses Ensemble durch eine für Besucher*innen nutzbare Bibliothek als einem Ort, an dem die Gedächtnisspuren unserer Zivilisation gesammelt und aufgearbeitet werden – auch wenn sie nur fragmentarisch erhalten sind.

Öffnungszeiten

täglich 10—18 Uhr, Montag geschlossen

31.03.2024 10—18 Uhr (Karfreitag)

31.03.2024 10—18 Uhr (Ostersonntag)

01.04.2024 10—18 Uhr (Ostermontag)

Eintrittspreise

regulär 8 €, ermäßigt 6 €, unter 17 frei, Gruppen ab 10 Personen 7 €

Fragmente der Erinnerung bewerten:

Bewertungen & Berichte Fragmente der Erinnerung

Miniminiminiaturen - Die kleinste Ausstellung der Welt

Mikroschnitzereien auf Streichhölzern oder in Walnussschalen, Modelle und Puppenspielzeug – in der Sammlung des Volkskunstmuseums gibt es Miniaturwerke in unterschiedlichsten Materialien, Techniken und mit vielfältigen Bedeutungen.Diese winzigen Objekte, die leicht zu übersehen sind, aber eine große Faszination ausüben, stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Jedes Objekt wird zusammen mit einer großformatigen Fotografie desselben ausgestellt, angefertigt von den „Sammlungsfotografen“. Das Berliner Fotografen-Duo ist dafür bekannt, museale Objekte auf komplett schwarzen „Bühnen“ zu inszenieren, oft aus ungewöhnlichen Perspektiven oder in überraschenden Objekt-Kombinationen. Der direkte Bezug zwischen Objekt und Fotografie öffnet neue Blickweisen und vertieft den Zauber, den die Miniaturen ausüben.

slider

Öffnungszeiten

täglich 10—18 Uhr, Montag geschlossen

29.03.2024 10—18 Uhr (Karfreitag)

31.03.2024 10—18 Uhr (Ostersonntag)

01.04.2024 10—18 Uhr (Ostermontag)

Eintrittspreise regulär 5 €, ermäßigt 4 €, unter 17 frei, ab 10 Pers. 4,50 €

Miniminiminiaturen - Die kleinste Ausstellung der Welt bewerten:

Bewertungen & Berichte Miniminiminiaturen - Die kleinste Ausstellung der Welt

Candida Höfer: Kontexte. Eine Dresdner Reflexion

Eine Ausstellung der Abteilung Forschung in Kooperation mit dem Kupferstich-Kabinett und der SemperoperDie Ausstellung "Candida Höfer: Kontexte. Eine Dresdner Reflexion" präsentiert neu entstandene Arbeiten der renommierten deutschen Fotografin. Die Aufnahmen zeigen die Räume der Semperoper Dresden und werden Werken aus dem Kupferstich-Kabinett gegenübergestellt. Candida Höfer (*1944 in Eberswalde) ist Teil der Gruppe Schüler*innen von Bernd und Hilla Becher, die heute zur internationalen fotografischen Avantgarde der Gegenwart zählen.

Jede der vierzehn neuen Aufnahmen Höfers steht für einen spezifischen Kontext ihrer fotografisch-künstlerischen Praxis: Entstehungsgeschichte, Organisation und Technik der Produktion, kultur- und wissenschaftshistorische Hintergründe, anthropologische und geografische Bezüge. Jedes Werke von Semper Oper Dresden korrespondiert mit Holzschnitten, Kupferstichen und Radierungen von unter anderem Albrecht Dürer, Daniel Hopfer und Giovanni Battista Piranesi. Dabei werden Fragen nach Ähnlichkeiten und Unterschieden im künstlerischen Denken über Architekturen und Räume als Orte kultureller Rituale ermöglicht. Räume des Probens, des Lagerns, der Aufführung, des Flanierens und der Arbeit in der Oper werden so zu einer Linse, die den Blick auf den Kontext des Museums als Ort des Forschens, Sammelns, Archivierens, Ausstellens und Arbeitens orientiert.

Die Korrespondenz der zeitgenössischen Praxis der Künstlerin mit der Sammlung stellt einerseits eine Verbindung zu druckgrafischen Darstellungen von Raum in der Fläche her, andererseits wird der Ort des Ausstellens selbst als Umgebung durch eine kontextbewusste Präsentation in Zusammenarbeit mit Kuehn Malvezzi Architekten reflektiert. Das Spiel mit Kontexten lässt dabei dem Bild jene Offenheit der Betrachtung, die die Arbeiten Höfers charakterisiert.

Candida Höfer (*1944 in Eberswalde) 1973 wurde sie an der Kunstakademie Düsseldorf aufgenommen und gehörte dort zur ersten Künstlergeneration der Klasse von Bernd und Hilla Becher, die heute als internationale fotografische Avantgarde der Nachkriegsmoderne gilt. Im September 2024 erhält sie den Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste, Berlin, Deutschland. Die Künstlerin lebt in Köln.

Öffnungszeiten

täglich 10—18 Uhr, Dienstag geschlossen

01.04.2024 10—18 Uhr (Ostermontag)

02.04.2024 10—18 Uhr (zusätzlich geöffnet)

21.05.2024 10—18 Uhr (zusätzlich geöffnet)

Candida Höfer: Kontexte. Eine Dresdner Reflexion bewerten:

Bewertungen & Berichte Candida Höfer: Kontexte. Eine Dresdner Reflexion

Inspiration Romantik. Zeitgenössische Kunst aus dem Kunstfonds

Der Kunst der deutschen Romantik wird im Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich, ihrem berühmtesten Vertreter, besondere Aufmerksamkeit zuteil. Auch für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler war und ist diese Epoche mit ihrem wichtigsten Motiv, der Landschaft, seither eine wichtige Anregung.Vor allem die romantische Hinwendung zur Natur und ihre sinnliche Erfahrbarkeit zwischen Einkehr, Fantasie, Traum, Abenteuer und Bedrohung, boten und bieten auch für jüngere Künstlergenerationen unerschöpfliche Impulse. Ein erneuertes Bewusstsein um den Wert, die Bedeutung und die Gefährdung der Natur mag zur Rückbesinnung und Neufokussierung auf Motive der Natur und Landschaft beitragen.

Gezeigt werden Werke von Lutz Bleidorn, Manuel Frolik, Andreas Kempe, Frank Lippold, Lage Opedal, Markus Tepe, Clemens Tremmel und Christiane Wittig. Bei allen ist die Landschaft und ihr romantisches Potential das zentrale Motiv, wobei für die Annäherung verschiedene künstlerische Mittel gewählt werden. Während beispielsweise Lutz Bleidorns in tiefen Blautönen versinkende und mehr zu erahnende als sichtbare Landschaftsformationen an romantische Abend- und Nachtdarstellungen Caspar David Friedrichs erinnern, wird die motivische Inspiration eines Geheges im Zoo bei Lage Opedal durch den Titel „Gehege I“ explizit.

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag 10—17 Uhr,

Samstag bis Sonntag 10—18 Uhr,

Montag geschlossen

Inspiration Romantik. Zeitgenössische Kunst aus dem Kunstfonds bewerten:

Bewertungen & Berichte Inspiration Romantik. Zeitgenössische Kunst aus dem Kunstfonds

Kunstkammer Gegenwart

Zeitgenössische Kunst aus den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Ab 02.12.2023

Die Kunstkammer Gegenwart ist ein neuer Ort für zeitgenössische Kunst an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Das Residenzschloss als bedeutendem Wissens- und Kunstspeicher wird durch ein Archiv der Gegenwart ergänzt. In einer modularen Architektur des Designers Konstantin Grcic werden entlang thematischer Schwerpunkte und im jährlichen Wechsel immer wieder neue Einblicke in den Reichtum an Werken gegeben, die die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden auch an zeitgenössischer Kunst bewahren.Eine offene Werkstatt der präventiven Konservierung, vielfältige Vermittlungsangebote und interaktive Elemente werden dazu beitragen, Tätigkeiten sichtbar zu machen, die zum musealen Auftrag des Sammelns, Bewahrens und Vermittelns gehören, aber in der Regel hinter verschlossenen Museumstüren geschehen. Neben Werken der Schenkung Sammlung Hoffmann sind auch Arbeiten aus dem Kupferstich-Kabinett, dem Kunstfonds und dem Albertinum zu sehen.

Öffnungszeiten:

Eintrittspreise regulär 14 €, ermäßigt 10,50 €, unter 17 frei, ab 10 Pers. 12,50 €

Kunstkammer Gegenwart bewerten:

Bewertungen & Berichte Kunstkammer Gegenwart

Zeitlose Schönheit. Eine Geschichte des Stilllebens

Im Winckelmann-Forum des Semperbaus präsentiert die Gemäldegalerie Alte Meister etwa 80 Werke aus dem eigenem Bestand in der Ausstellung „Zeitlose Schönheit. Eine Geschichte des Stilllebens“.Die breit gefächerte Schau – mit Meisterwerken von Malerinnen und Malern wie Frans Snyders, Balthasar van der Ast, Jan Davidsz. de Heem, Adriaen van Utrecht, Willem Claesz. Heda, Abraham Mignon oder Rachel Ruysch – beleuchtet umfassend die Gattung „Stillleben“: Seit wann gibt es sie? Was genau macht ein Stillleben aus? Welche Bedeutung, welchen Inhalt und welche Funktion hatten und haben sie heute noch? Welche Allegorien und Symbole verbergen sich in diesen Motiven?

Stillleben waren nicht nur Glanzstücke dekorativer Raumausstattungen, bei denen die Gesamtwirkung im Vordergrund stand. Sie legen auch Zeugnis ab von naturwissenschaftlichen Interessen: der dargestellte Gegenstand wird als wissenschaftliches Objekt und „Dokument“ betrachtet – heute wie im Zeitalter der Aufklärung. Stillleben sind zugleich aber auch eine Illusion, ein Spiel mit dem Auge (Trompe-l´œuil), bei dem die optische Wirkung des gesamten Motivs im Mittelpunkt steht. Durch die Bravour der Malerei wird das Vergängliche verewigt.

Viele der gezeigten Werke, einige davon in jüngst restauriertem Zustand, lassen diese faszinierende Gattung neu entdecken, denn nur wenige der insgesamt über 100 Stillleben der Gemäldegalerie Alte Meister sind in der Dauerausstellung zu sehen.

Öffnungszeiten

täglich 10—18 Uhr, Montag geschlossen

Eintrittspreise regulär 14 €, ermäßigt 10,50 €, unter 17 frei, ab 10 Pers. 12,50 €

Zeitlose Schönheit. Eine Geschichte des Stilllebens bewerten:

Bewertungen & Berichte Zeitlose Schönheit. Eine Geschichte des Stilllebens

Revolutionary Romances? Globale Kunstgeschichten in der DDR

Die Ausstellung richtet den Blick auf die "Revolutionary Romances" – die freundschaftlich-revolutionären Beziehungen – der DDR zu den Ländern des Globalen Südens und damit auf ein bisher kaum erforschtes Kapitel der Kunst in der DDR als Teil einer globalen Kunstgeschichte.Mit der kubanischen Revolution, der Entkolonialisierung Afrikas und den aufflammenden kommunistischen Befreiungsbewegungen schien der Sozialismus ab den 1960er Jahren weltweit auf dem Vormarsch zu sein – die Utopie einer sozialistischen Weltgemeinschaft mobilisierte den Ostblock. Für die DDR brachte die Hinwendung zum Globalen Süden die erhoffte internationale Anerkennung, die ihr im Westen lange Zeit versagt blieb, und ermöglichte ihr die Demonstration staatlicher Souveränität und Weltoffenheit. „Völkerfreundschaft“ und „Internationale Solidarität“ bestimmten als ideologische Leitmotive nicht nur die ostdeutsche Außenpolitik in Asien, Afrika und Lateinamerika, die neben politischen vor allem auch wirtschaftliche Interessen verfolgte. Sie prägten auch die Auswärtige Kulturpolitik und wurden zu wichtigen Themen der Staatspropaganda sowie in der bildenden Kunst der DDR.

Ausgehend vom Sammlungsbestand der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, ergänzt um ausgewählte Leihgaben, fragt die Ausstellung nach der künstlerischen Praxis, den Themen und Motiven dieser tatsächlichen wie vermeintlichen "Revolutionary Romances". Zu sehen sind Werke aus den 1950er bis 1980er Jahren, unter anderem von Künstler*innen aus der DDR, Kuba, Chile, Vietnam, Indien, Irak, Libyen, Mosambik und Burma (Myanmar). Dazu gehören Darstellungen von Idealen und Ikonen des sozialistischen Internationalismus, Bilder der Solidarität, künstlerischer Protest gegen Krieg und Gewalt in Asien, Afrika und Lateinamerika, kubanische Revolutionsgrafik, Reisebilder, Mail Art sowie Diplomarbeiten von ausländischen Studierenden an der Dresdner Kunsthochschule.

Neben Werken aus den Sammlungen der SKD werden auch internationale zeitgenössische Positionen und Auftragsarbeiten gezeigt, welche die einstigen Ideale und Widersprüche der "Solidarität" und "Völkerverständigung" aus der Perspektive der Gegenwart betrachten und kritisch reflektieren.

Aus heutiger Sicht müssen einige der in der DDR entstandenen und hier gezeigten Kunstwerke hinterfragt werden, weil sie die Dominanz eurozentristischer Perspektiven, Formen kultureller Aneignung sowie die stereotype Darstellung von Menschen und Kulturen des Globalen Südens beinhalten. Zu bedenken ist aber auch der im Rückblick offensichtliche Gegensatz zwischen Ideologie und Wirklichkeit in der DDR, zwischen Ächtung des westlichen Imperialismus und dem Ausblenden der imperialen Expansion des Ostens, zwischen der außenpolitischen Forderung nach universalen Menschenrechten und der repressiven Politik im eigenen Land sowie zwischen dem staatlichen proklamierten Antirassismus und den realen Lebens- und Arbeitsbedingungen der ausländischen Vertragsarbeiter*innen und Studierenden.

Mit der Ausstellung "Revolutionary Romances?" unternimmt das Albertinum eine erste Annäherung – fragend, forschend, selbstkritisch und mit vielen Wissenslücken – an ein aktuelles Themenfeld, dessen Bearbeitung auch in den SKD erst am Anfang steht. Es bedarf weiterer kunstwissenschaftlicher, historischer und künstlerischer Forschung, in der vor allem auch die Perspektive und Expertise von Menschen aus dem Globalen Süden hör- und sichtbar wird, um die Kunstgeschichte der DDR im globalen Kontext diskutieren zu können.

Öffnungszeiten

täglich 10—18 Uhr, Montag geschlossen

Eintrittspreise regulär 12 €, ermäßigt 9 €, unter 17 frei, ab 10 Pers. 11 €

Revolutionary Romances? Globale Kunstgeschichten in der DDR bewerten:

Bewertungen & Berichte Revolutionary Romances? Globale Kunstgeschichten in der DDR

Correggios rinascita

Die Restaurierung von Correggios "Madonna des heiligen Sebastian" (um 1524)

Die Madonna des heiligen Sebastian wurde um 1524 von Correggio für die Bruderschaft des heiligen Sebastian in Modena gemalt. Historische Überlieferungen belegen, dass das Altarbild bereits im Besitz der Bruderschaft beschädigt war und sich sein Zustand in den folgenden Jahrhunderten verschlechterte. Die heute auffälligste Veränderung ist die wellenartige Oberfläche, welche sich auf die Verwendung ungeeigneter Bretter bei der Herstellung zurückführen lässt. Aufgrund der konvexen Brettverwölbungen kam es besonders an den Leimfugen zu Farbschichtlockerungen und -verlusten.In der Vergangenheit wurde wiederholt versucht, Tafel und Malschicht zu stabilisieren. Neben dem Aufbringen rückseitiger Stützsysteme führten verschiedene Eingriffe an der Bildvorderseite jedoch dazu, dass die Malerei Correggios zunehmend überlagert wurde. Im Rahmen eines Forschungsprojekts werden Erhaltungszustand, Schadensursachen und Aspekte zu Correggios Maltechnik untersucht sowie eine umfassende Konservierung und Restaurierung von Malschicht und Bildträger vorgenommen.

Die Farbenprächtigkeit und der Detailreichtum Correggios Malerei werden nach dem Forschungsprojekt wieder unmittelbarer zu erleben sein und so die Wiedergeburt (it. rinascita) dieses Meisterwerks ermöglichen. Aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit kann Correggios Werk die Galerie nicht verlassen. Daher wird es vor Ort in einem gläsernen Schau-Atelier restauriert. So bekommen die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, den Verlauf der Restaurierung mitzuerleben.

Das Schau-Atelier besuchen

Die Restauratorinnen arbeiten vorwiegend von Dienstag bis Freitag zu unseren Öffnungszeiten im Schau-Atelier. Der Blick ins Atelier ist darüber hinaus jederzeit auch am Wochenende während der Öffnungzeiten (täglich 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen) möglich.

Eintrittspreise regulär 14 €, ermäßigt 10,50 €, unter 17 frei, ab 10 Pers. 12,50 €

Correggios rinascita bewerten:

Bewertungen & Berichte Correggios rinascita

Auf dem Weg zur Kurfürstenmacht

Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums im Jahr 2017 stellt die neue Dauerausstellung im Dresdner Residenzschloss die fürstlichen wie geistlichen Protagonisten der Reformationszeit in Sachsen vor. Besucher müssen dafür keine Geschichtsexperten sein - denn die wird in der Ausstellung anhand einzelner Objekte erzählt, die sich ihren einstigen Besitzern zuordnen lassen. So etwa eine blutbefleckte Feldbinde von Moritz von Sachsen, die er trug, als er in der Schlacht bei Sievershausen starb. Oder ein reich verzierter Harnisch, der den Körper August von Sachsen nachweislich am 27. April 1547 in der Schlacht von Mühlberg schützte.Öffnungszeiten:

täglich 10—18 Uhr, Dienstag geschlossen

Eintrittspreise:

regulär 14 €, ermäßigt 10,50 €, unter 17 frei, ab 10 Pers. 12,50 €

(Bild: Kurschwert des Herzogs Moritz von Sachsen, Nürnberg, 1547 Stahl, Gold, Silber)

Auf dem Weg zur Kurfürstenmacht bewerten:

Bewertungen & Berichte Auf dem Weg zur Kurfürstenmacht

Weltsicht und Wissen um 1600

Bohrer, Beile, Hobel, Gartenharken, Spaten und Baumscheren - kaum vorstellbar, dass es das heutige Baumarkt-Inventar in 500 Jahren ins Museum schafft. In der Ausstellung "Weltsicht und Wissen um 1600" sind es neben dem Material und der aufwendigen Verarbeitung der Objekte aus der Spätrenaissance vor allem ihre einstigen Besitzer, die die Museumsreife der Werkzeuge und Gartengeräte rechtfertigen. Denn auch Fürsten hatten Freizeit - und so sammelte Kurfürst August von Sachsen (1526-1586) als Kunsthandwerker und Gärtner neue Kraft fürs Regieren. Mit Erfolg: Unter ihm entwickelte sich Sachsen zu einem der mächtigsten und reichsten Fürstentümer innerhalb des Reiches. Auch von ihm gedrechselte Elfenbeinstücke, Schreib- und Zeichengeräte und mehrere Portraits machen den Herrscher als Menschen nahbar.Öffnungszeiten:

täglich 10—18 Uhr, Dienstag geschlossen

Eintrittspreise:

regulär 14 €, ermäßigt 10,50 €, unter 17 frei, ab 10 Pers. 12,50 €

Weltsicht und Wissen um 1600 bewerten:

Bewertungen & Berichte Weltsicht und Wissen um 1600

Die Königlichen Paraderäume und das Porzellankabinett im Dresdner Residenzschloss

Die Feierlichkeiten zur Vermählung des Kurprinzen Friedrich August II mit der österreichischen Kaisertochter Maria Josepha im September 1719 in Dresden gaben einst Anlass zur Errichtung des königlichen Paradeappartements. Mit der Wiedereröffnung der originalgetreu rekonstruierten Paraderäume 300 Jahre später, erreicht nach 33 Jahren der Wiederaufbau des Residenzschlosses Dresden seinen glanzvollen Höhepunkt.Zur Raumfolge des Paradeappartements zählten ein Ecktafelgemach, zwei Vorzimmer, das Audienzgemach mit Thron sowie das Paradeschlafzimmer mit einem grandiosen Imperialbett. Mit großem Aufwand und Expertenwissen sowie handwerklichen Höchstleistungen ist es gelungen, ein Raumkunstwerk wieder entstehen zu lassen, das ein authentisches Erleben der prachtvollen Ausstattung des 18. Jahrhunderts möglich macht.

Die in den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums erhaltenen Originale, wie die vergoldeten Augsburger Silbermöbel, zahlreiche Gemälde der Gemäldegalerie Alte Meister, wertvolle Spiegelrahmen sowie die schon zu ihrer Entstehungszeit außergewöhnlich kostbaren Goldpilaster aus dem Audienzgemach erzählen als Zeitzeugen von der ursprünglichen Ausstattung und verfehlen auch heute ihre beeindruckende Wirkung nicht.

Es ist sogar möglich, August dem Starken persönlich zu begegnen. An seinem Audienzstuhl vorbei gelangt man zur „königlichen Statua“, der Krönungsfigur Augusts des Starken, mit dem Römischen Krönungsornat, den Insignien und dem nach dem Leben abgeformten Antlitz des Herrschers.

Einen weltweit einzigartigen Schatz barocker Textilkunst bilden die in der Rüstkammer überlieferten Staatsgewänder Augusts des Starken, die die dynastischen und politischen Ereignisse seiner Regierungszeit glanzvoll vor Augen führen.

Der berühmten Leidenschaft Augusts des Starken für das weiße Gold wird im rekonstruierten Porzellankabinett im Turmzimmer Rechnung getragen. Eingerichtet durch seinen Sohn August III., diente es gut 200 Jahre lang als prominenter Schauraum für die vielbeneideten Meissener Porzellane. Mit den Elementvasen des Hofbildhauers und Modellmeisters Johann Joachim Kaendler kehren einzigartige Hauptwerke der Meissener Manufaktur ins Schloss zurück, die 75 Jahre im Depot der Porzellansammlung schlummerten.

Öffnungszeiten:

täglich 10—18 Uhr, Dienstag geschlossen

Eintrittspreise:

regulär 14 €, ermäßigt 10,50 €, unter 17 frei, ab 10 Pers. 12,50 €

Die Königlichen Paraderäume und das Porzellankabinett im Dresdner Residenzschloss bewerten:

Bewertungen & Berichte Die Königlichen Paraderäume und das Porzellankabinett im Dresdner Residenzschloss

Gotische Skulpturen aus Sachsen

Die mittelalterlichen Kunstwerke der Skulpturensammlung haben im Schloßbergmuseum Chemnitz eine Heimstatt. Gemeinsam mit den Arbeiten des Schloßbergmuseums werden die Dresdner Werke im Kreuzgang und den Konventsräumen des ehemaligen Benediktinerklosters gezeigt.Das Ensemble von Kloster und der angrenzenden spätgotischen Hallenkirche bildet den idealen Rahmen für die Präsentation. In kongenialer Weise ergänzen sich die beiden historischen Sammlungen aus Dresden und Chemnitz, die in ihren Ursprüngen auf den 1825 gegründeten Königlich Sächsischen Altertumsverein und den Verein für Chemnitzer Geschichte zurückgehen. Diese hatten im 19. und frühen 20. Jahrhundert unter anderem Altäre, einzelne Retabelfiguren und Andachtsbilder, die keine liturgische Verwendung in den Kirchen mehr fanden, gesammelt und ausgestellt.

Den Schwerpunkt der Ausstellung mit rund 80 Objekten, davon 65 aus dem Besitz der Skulpturensammlung, bildet die spätgotische Plastik aus der Zeit zwischen 1480 und 1520. Skulpturen wie die beiden Madonnen des Meisters H. W. aus Waldkirchen, die raumgreifend bewegte thronende Muttergottes aus Geyer, mehrere Arbeiten von Peter Breuer oder die monumentalen Figuren vom ehemaligen Hochaltar der Michaeliskirche in Zeitz sind einzigartige Zeugnisse der Blüte sächsischer Bildschnitzkunst.

Öffnungszeiten:

täglich 11—17 Uhr, Montag geschlossen

Gotische Skulpturen aus Sachsen bewerten:

Bewertungen & Berichte Gotische Skulpturen aus Sachsen

Panorama-Rundgänge bewerten:

Bewertungen & Berichte Panorama-Rundgänge

Die Online Collection entdecken bewerten:

Bewertungen & Berichte Die Online Collection entdecken

Vor 500 Jahren ist Raffael gestorben und mir wird angesichts der Situation mit der Corona-Panik auch schon ganz übel.

Wir kommen nicht in die Alten Meister, aber wir können das alte Meisterwerk trotzdem sehen. Es ist tatsächlich ein gewisser Trost die kleinen Engel unten an der Sixtina zu sehen. Dem Link hier folgen und einfach Raffael in das Suchfeld eingeben und schon sind sie da, die Werke aus der Sammlung. Wunderbar!

Digitale Angebote

Von der virtuellen Ausstellung bis zum Meme Generator: Entdecken Sie unsere digitalen Angebote und erleben Sie unsere Museen und Kunstwerke von zuhause oder unterwegs.Multimediale Besuchertouren

Erleben Sie Kunst digital mit unseren multimedialen Touren. Vor, während und nach Ihrem Museumsbesuch erhalten Sie spannende Einblicke und Hintergrundinformationen zu den einzelnen Werken.

Digitale Veranstaltungen

Salongespräche und Podiumsdiskussion "Runder Tisch"

Digitale Angebote bewerten:

Bewertungen & Berichte Digitale Angebote

Blog der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Hier finden Sie Interviews, Filme, Berichte und den berühmten Blick hinter die Kulissen der Sammlungen, Depots und Restaurierungswerkstätten. Lassen Sie sich inspirieren und gehen Sie auf Entdeckungsreise!Blog der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden bewerten:

Bewertungen & Berichte Blog der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Web-Shop der SKD bewerten:

Bewertungen & Berichte Web-Shop der SKD

Raffael und die Madonna

Vom Frühwerk bis zur Meisterschaft

Wir laden Sie ein, die Ausstellung während der coronabedingten Schließzeit in einem virtuellen Rundgang kennenzulernen.Nachdem die Gemäldegalerie Alte Meister den Ausnahmekünstler Raffael anlässlich seines 500. Todestages in diesem Jahr bereits mit zwei Ausstellungen gewürdigt hat, lenkt sie mit der Schau „Raffael und die Madonna“ die Aufmerksamkeit auf einen zentralen Aspekt seines Werkes: die Präsentation der Madonna mit Kind.

Zu diesem Anlass beschäftigt sich die Ausstellung auch mit dem Herzstück der Sammlung – der Sixtinischen Madonna. Auf eindringliche Weise wird der ursprüngliche Anbringungskontext und die theologische Aussage der berühmten Sixtinischen Madonna thematisiert.

Für die Dauer der Ausstellung wird dem Gemälde eine angedeutete Chorschranke mit einem Kruzifix gegenüberstellt. Auf dessen Rückseite richten sich, wie einst in der Klosterkirche von San Sisto in Piacenza, die erschrockenen Blicke des Jesuskindes und seiner Mutter. Die Neuinszenierung macht den reichen Sinnzusammenhang von Raffaels Malerei für den Besucher erfahrbar.

Im Semper-Kabinett wird der Fokus auf Raffaels Frühwerk gelenkt. Die Leihgabe der Madonna mit Kind und Buch,* um 1503, aus dem Norton Simon Museum im kalifornischen Pasadena ermöglicht die Begegnung mit der frühen Meisterschaft Raffaels und stellt diese in den Kontext seiner Zeitgenossen.

*Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie kann die Madonna mit Kind und Buch aus dem Norton Simon Museum in Pasadena anlässlich dieser Ausstellung vorerst nicht nach Dresden reisen. Wir hoffen, das Bild noch zu einem späteren Zeitpunkt zeigen zu können.

Raffael und die Madonna bewerten:

Bewertungen & Berichte Raffael und die Madonna

Florenz hat seinen David, Paris seine Mona Lisa und Dresden eben die Sistinische Madonna. Wegen der Sistinischen Madonna kommt die Welt, wegen der pandemischen Krone wird sie nicht reingelassen. Auf-zu-zu-auf, gerade sind die Alten Meister geschlossen, aber wir hoffen weiter unverdrossen. Kalauern wird der Situation gerecht, weil es auch eine kalauerhaft Politik mit kalauernden Begründungen für unsinnige Maßnahmen ist. An Sachsens Landesregierung liegt das nur bedingt, denn die vor der Bundesnotbremse angewandte Maßzahl der Intensivbettenbelegung macht mehr Sinn und Verstand als die manipulierbaren und manipulativen Inzidenz-Zahlen.

Inspiration Handwerk

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden verfügen über ein Wissensarchiv, das 500 Jahre künstlerische und wissenschaftliche Erkenntnisse, Erfahrungen und Techniken vereint.Die Kunstschätze sind meist selbst Zeugnis höchster Handwerkskunst. Aber welchen Wert hat das mit der Hand gefertigte Werk in einer immer schnelllebigeren und digitalen Gesellschaft, in der das haptische und kreative Erfahren scheinbar in den Hintergrund rückt? Die Ausstellung macht das aktuelle und traditionelle Handwerk der Region zum Thema. Künstler*innen und Handwerker*innen sind eingeladen, in Dialog zu treten und sich von den Schätzen der Kunstsammlungen inspirieren zu lassen. Mit dem Outreach-Programm »180 Ideen für Sachsen« und dem »Mobilen Museum« verlässt die Ausstellung den Museumsraum und lädt zu einer Reise an die verschiedenen Orte der Inspiration und Produktion in der Region ein.

Inspiration Handwerk bewerten:

Bewertungen & Berichte Inspiration Handwerk

Handwerk hat goldenen Boden hat bei dieser Ausstellung eine wortwörtliche Bedeutung. Zu welch Blüten unsere Vorfahren die Handwerkskunst getrieben haben, lässt staunen. Auch der Betrachtungszeitraum von 500 Jahren gemahnt uns daran, dass wir schon schlimmere Zeiten durch- und auch überlebt haben.

Es zeigt sich in diesen wirren Corona-Zeiten was Substanz hat und was eher nicht. Diese unglaubliche Kunstfertigkeit zeugt von viel Substanz.

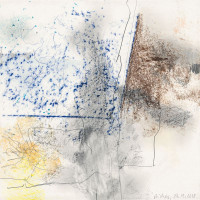

Gerhard Richter. Neue Zeichnungen 2017-2020

Mit der Ausstellung präsentiert das Gerhard Richter Archiv erstmals 70 neue Bleistiftzeichnungen von Gerhard Richter, die nach einer längeren Arbeitspause entstanden sind. Bei den Werken handelt es sich um kleinformatige abstrakte Kompositionen, die durch die teilweise ergänzende Verwendung von Farbstiften eine neue Qualität gewinnen.Zeichnungen begleiten das malerische Werk von Gerhard Richter bereits seit 1964. Die ab 1976 entstandenen Blätter lehnen sich vor allem an das komplexe Formenrepertoire der parallel entstehenden Abstrakten Bilder an und zeichnen sich durch ihre individuellen Formate und den erstmaligen intensiven Einsatz von farbigen Stiften aus, der diesen Blättern seine spezifische, malerische Anmutung verleiht. Richter selbst stand der künstlerischen Gattung der Handzeichnung immer kritisch gegenüber. Ebenso wie er die traditionellen druckgrafischen Techniken der Radierung oder der Lithografie stets vermieden hat, empfindet er diese als zu sehr von einer kunsthandwerklichen Geschicklichkeit und Ästhetik geprägt. In seinen Arbeiten auf Papier hat er gegen diese traditionellen Qualitäten des Mediums immer angearbeitet. So entstanden seine ersten Aquarelle von 1977/78 auf dünnem, liniertem Schreibpapier, das sich unter dem Auftrag der Wasserfarben auffällig wellte, was von Experten als ein grober technischer Mangel angesehen wird.

Gerhard Richter. Neue Zeichnungen 2017-2020 bewerten:

Bewertungen & Berichte Gerhard Richter. Neue Zeichnungen 2017-2020

Es wäre jammerschade die jüngsten Werke Gerhard Richters nicht zu sehen zu bekommen. Wenn nun hoffentlich bald die Museen wieder öffnen wäre das just nach Beendigung dieser wertvollen Schau. Eine Verlängerung wäre wünschenswert.

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Residenzschloss

Der Verbund „Staatliche Kunstsammlungen Dresden" umfasst 15 Museen, die zu den bedeutendsten der Welt zählen. Zusammen mit vier Institutionen repräsentiert er eine thematische Vielfalt, die in ihrer Art international einzigartig ist.Staatliche Kunstsammlungen Dresden bewerten:

Bewertungen & Berichte Staatliche Kunstsammlungen Dresden

- Entlang der Elbe

- Faszination Festung

- In Lapide Regis - Auf dem Stein des Königs

- Bau- und Nutzungsgeschichte der Georgenburg

- Das Schatzhaus

- Der Kommandantengarten

- Der Kommandantenpferdestall

- Die Festung in der Renaissancezeit

- Die Kommandantenwohnung

- Gefangen auf dem Königstein

- Geschichte des Brunnens und der Wasserförderung

- Nutzgarten am Schatzhaus

- Sankt Georg - Die älteste Garnisonskirche Sachsens

- Vom Brauhaus zum Proviantmagazin

- Alte Zeughaus & Artillerie

- Festungsplan online & 360°-Panoramen

- Vom Tretkran zum Panoramalift

- Festung Königstein: 800 Jahre europäische Geschichte